文/ 李偉康臨床心理師

星晴心理治療所

台灣生理與神經回饋學會 理事

在科學睡眠管理的角度上,照光(也就是接觸太陽光線)是穩定生理時鐘非常重要的元素,因為光線,就是讓睡眠「定時」的關鍵環境線索。這牽涉到腦袋裡分泌的睡眠荷爾蒙——褪黑激素:當我們接觸到太陽光線時,會刺激視神經傳遞到視交叉上核,進而抑制松果體分泌褪黑激素,讓大腦結束睡眠、開始清醒。

我在協助失眠個案進行第一線失眠非藥物治療——失眠認知行為治療的時候,都會跟失眠個案強調,照光除了有幫助睡眠「定時」(鎖住起床時間)的功能外,還有提升睡眠品質與穩定情緒的效果。

舉個常見的例子,很多人都有週末補眠的情況,研究發現,若週末兩天補眠超過兩小時,也就是週末的起床時間較平日晚2小時或以上,到了週一早上,褪黑激素的分泌就會延後31.6分鐘,這也會導致情緒低落、認知功能下降的情況,這就是大家俗稱的「Monday Blue」1。而要怎麼快速化解Monday Blue,我常常在演講開玩笑說:「那就像植物一樣把頭伸出去窗外行光合作用吧!」起床後照光30分鐘或以上,不僅褪黑激素會因為接觸光線而被抑制,與此同時,血清素的分泌也會逐漸提升,達到穩定情緒的效果。不僅如此,血清素是褪黑激素的前驅物,入夜後會進一步轉化成褪黑激素,讓深夜的睡眠穩定。

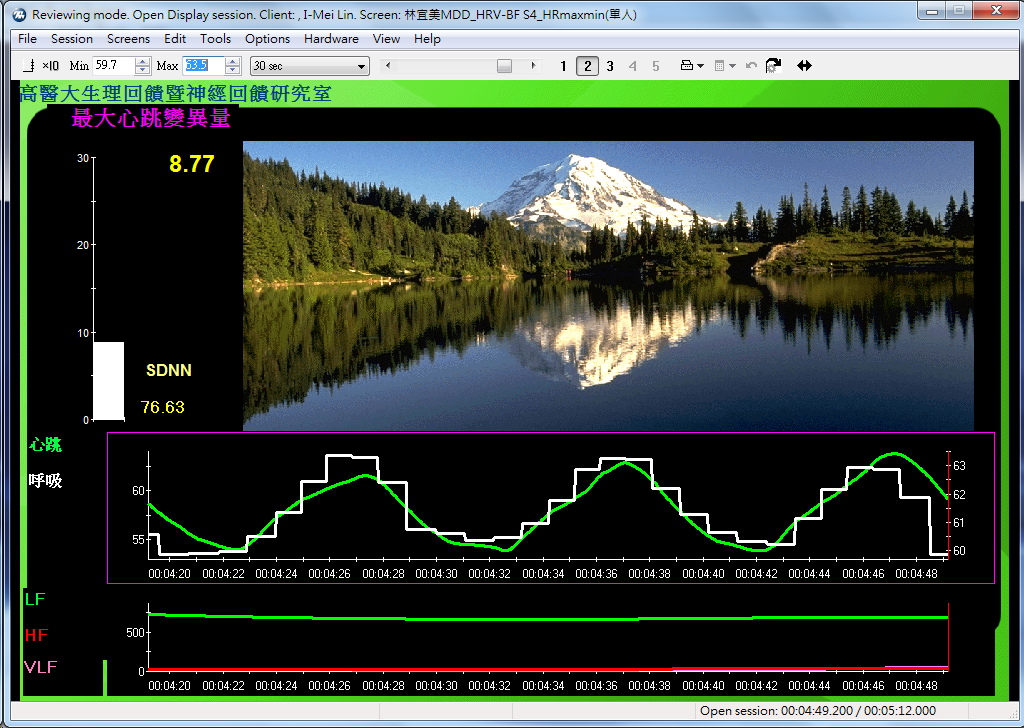

我最近從文獻上發現,原來,照光還有提升心跳變異率(heart rate variability,以下簡稱HRV)的效果,研究者讓參與者在清晨五點鐘起床後照光一小時,並且測量了紅光、藍光、綠光不同波長光線的照光對HRV的影響,結果發現,所有波長的光線(包含紅光、藍光、綠光)都會顯著提升RMSSD——也就是「副交感神經」的活化。另藍光照光40分鐘左右,LF/HF——也就是交感與副交感平衡指標會顯著提升;紅光照光30分鐘左右則會降低LF/HF交感與副交感平衡指標。換句話說,藍光照光40分鐘左右,可以顯著提升自律神經平衡的狀態2。

但或許有人會問,五點鐘起床照光也太累了吧?事實上,照光的時間點,其實是要依據每個人的起床時間去定義的。而到底應該要在起床多久之後照光,才可以產生抑制褪黑激素,穩定生理時鐘的效果?答案是:每個人起床後的四小時內,且起床後的首兩小時效果最好,後兩小時的效果會逐漸遞減;四小時以後,你出去照的就不是光,只是去曬黑罷了(愛開玩笑XD)。

「日出而作、日落而息」這句古話,是有明確的道理的,不如從明天開始,就在起床後兩小時內,安排30分鐘或以上的時間到戶外去照光吧!請記得,找個安全的地方把「眼鏡」也拿掉,因為目前大部分的眼鏡都具有抗藍光的功能,而偏偏照光,就是需要藍色波長光線來抑制褪黑激素,就如前述的研究,目前也看到藍光照光對於提升交感與副交感平衡是有顯著幫忙的!讓我們一起享受,光線帶來的好眠、自律神經與情緒穩定吧!

參考文獻

- Yang, C. M., Spielman, A. J., D’Ambrosio, P., Serizaw, S., Nunes, J., & Birnbaum, J. (2001). A single dose of melatonin prevents the phase delay associated with a delayed weekend sleep pattern. Sleep, 24(3), 272-281.

- Petrowski, K., Mekschrat, L., Bührer, S., Siepmann, M., Albus, C., & Schmalbach, B. (2023). Effects of post-awakening light exposure on heart rate variability in healthy male individuals. Applied psychophysiology and biofeedback, 48(3), 311-321.